賞状筆耕を学ぶ:マスターするためのステップアップガイド

こんにちはもじやです

毎年この時期は、卒業証書・修了証書・資格修了書・退職や永年勤続表彰等々賞状筆耕の依頼を多くいただきます。賞状筆耕は特別な場面での贈呈や記念行事に欠かせない美しい文字で書かれた証書を作成する技術です。筆耕歴30年の経験から筆耕の基礎テクニックから実践的な応用までを詳しく解説します。必要な道具や材料、基本的な書き方やレイアウトのスキルを磨くための練習方法に重点を置き、美しい文字を身につけるためのプロセスを紹介します。たちの手で書かれた賞状は、受け取る人にとって特別な意味を持つ一枚になることでしょう。

賞状筆耕の基礎

賞状筆耕とは、主に表彰状や認定証などの文書に美しい文字で内容を記す技術を指します。受賞者の功績を称えるために、賞状はその内容だけでなく、書体やレイアウト、紙質など、全体の美しさが重要視されます。このため、賞状筆耕は特別な技術であり、時間と努力をかける価値のある芸術でもあります。

賞状筆耕とは何か

賞状筆耕は、書道のスキルとともに、デザインセンスも求められる分野です。無料のテンプレートを使って印刷することもできる現代ではありますが、手書きの賞状はその人の思いが込められ、受け取る人にとって特別な意味を持つものになります。

必要な道具と材料

賞状筆耕を始めるには、いくつかの基本的な道具と材料が必要です。

筆は毛質や形状に応じて異なるタッチが得られますので、自分に合ったものを選びましょう。筆ペンも手軽で初心者向けですが、どうしても線が細くなりがちです。独特の質感を出したい人には、伝統的な毛筆の使用を勧めます。

次に墨です。これまでの経験から、滑りの良さ、乾き具合などから、学童用の墨汁に青墨を混ぜたものが最適です。賞状用には、厚手で手触りの良い和紙や、表面が滑らかな高級紙を使用することが一般的です。これにより、文字が美しく映えるだけでなく、しっかりとした存在感を持つ重要なアイテムとなります。

賞状用紙、こちらもメーカーによってサイズや中枠の広さが違います。厚さも様々なので、文字数や内容によって選ぶと良いでしょう。

トレース台、これは必要不可欠!賞状用紙に文字を均等にまっすぐ書くには相当な技術が必要です。予め下敷きとなるものを作り、その上に賞状用紙を置き、書き進めます。

以上の基本的な道具が揃ったら、あとは自分のスタイルを確立していくために練習を重ねます。賞状筆耕は、その技術だけでなく、相手への感謝の気持ちや称賛の念を込められる、一種のコミュニケーションの手段でもあります。丁寧な仕事によって、自らの気持ちを十分に表現することができるでしょう。賢明な道具選びと適切な材料の準備が、成功する筆耕に欠かせない要素となります。

筆耕の技術を磨く

筆耕の技術を磨くことは、賞状や手紙、カードなどの文字を書く際に非常に重要です。美しい文字を書く能力は、見た目の印象を大きく左右し、感情を伝える手段としても非常に効果的です。このセクションでは、基本的な書き方とレイアウト、そしてさらなる上達のための練習方法について詳しく解説します。

基本的な書き方とレイアウト

筆耕の基本的な書き方とは、まず行うべきは適切な姿勢と持ち方です。筆を持つ際には、リラックスした姿勢を保ち、自分の腕の動きが自然に行えるようにします。次に、用紙の選択ですが、賞状などの正式な文書には、高品質の紙が適しています。用紙はそれぞれ特徴が異なるため、使用する場面に応じて最適なものを選びましょう。

続いて、文字のレイアウトについてですが、まずは書く内容を全体のバランスを考えて配置します。例えば、賞状の場合、タイトルや受賞者名、授与者名などの要素を適切に配置することで、視覚的な美しさが生まれます。書き始める際には、下敷きに中心線を引いておき、そのラインに沿って文字を書くと、均一な大きさと間隔を保つことができます。また文言が読みやすいようにレイアウトすることも重要です。

また、文字のスタイルですが、基本は楷書です。見やすくて正式感があるため、賞状には最適です。基本のストロークをしっかりと覚え、練習を重ねることで、よりスムーズに美しい文字を書けるようになるでしょう。

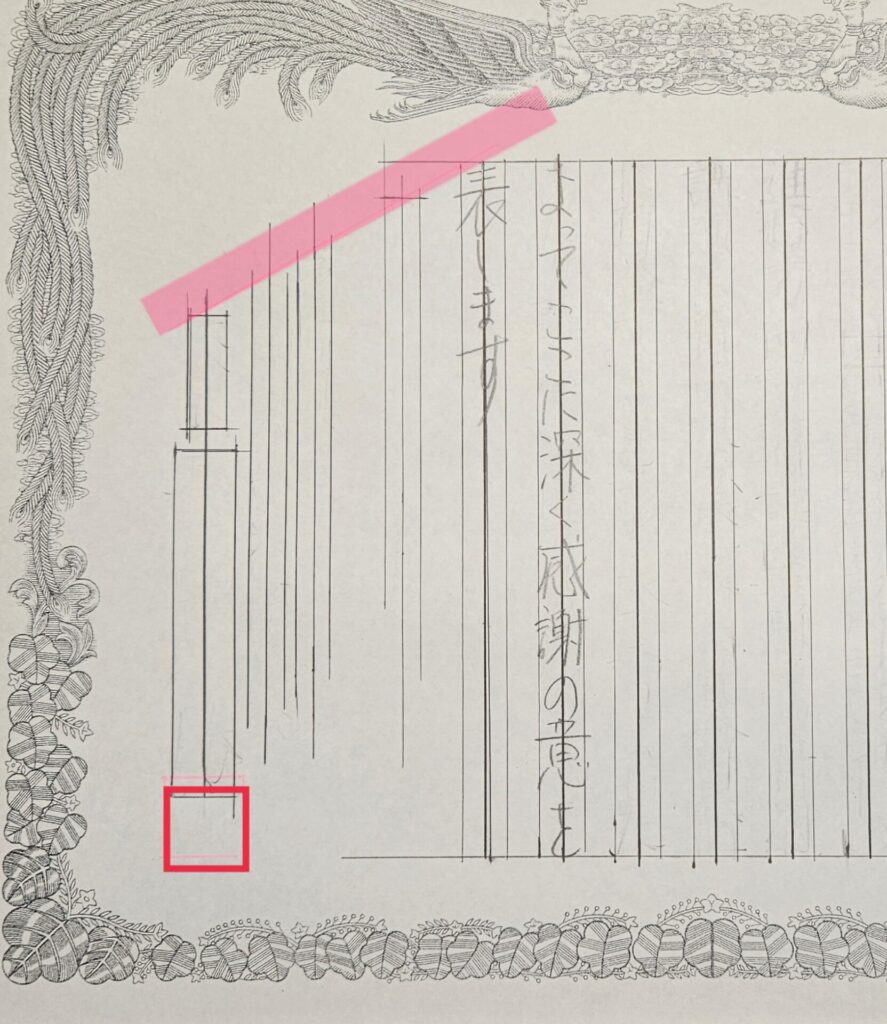

本文の行数、各メーカーの賞状用紙によって下敷きを作っています。

どんなスタイルにも対応できるよう作っておくと便利です。

書き始めは左から!手で触れて汚れるのを防ぐ為です。

本文以降のレイアウトですが、最後の行(発行者の行)の一文字目と本文の最後の行の頭を線でつなぎます。これを目印に間の行を配置します。

また発行者氏名の下には押印が入るようにします。押印は氏名に少し掛かるよう、本文の下列と印の下が同じ高さになるよう押印します。印の大きさは2~2.5㎝が一般的なので、それらをふまえて本文の下列から1.5㎝うえで氏名を書き終えるようにしています。

より美しい文字を書くための練習方法

美しい文字を書くためには、日々の練習が欠かせません。まず始めに、基本的なストロークの練習からスタートしましょう。筆を使って直線や曲線の練習を繰り返すことで、手の動きが洗練され、筆記の精度が向上します。具体的には、漢字やひらがなの中で頻繁に使われる部首や基本の形を意識して繰り返し書くと効果的です。

次に、模写も効果的な練習方法です。既存の美しい文字や書道家の作品を模写することで、自分にどのような筆使いが合っているかを探ることができます。一度、模写した印刷物を観察し、筆のタッチや力の入れ方、ラインの太さなどを分析すると良いでしょう。この過程で自分のスタイルを見つけ出すきっかけにもなります。

さらに、練習の際には、目標を設定すると効果的です。例えば、毎週特定の数の単語やフレーズを美しく書けるようにする、この場合の進捗を記録することで、上達を実感しやすくなります。また、週に一度、実際の賞状を書いてみることで、練習を重ねた成果を試す場所を持つことも重要です。

最後に、美しい文字を書けるようになるまでの過程は焦らずに取り組むことが大切です。時には、上達が見られないこともあるかもしれませんが、焦ることなく、コツコツと努力を続ければ、必ず結果がついてきます。自分の成長を楽しみながら、筆耕の技術を磨いていきましょう。

実践と応用

賞状筆耕は、ただ文字を書く技術だけでなく、全体のデザインや内容、さらには受け取る人の心に響くようなメッセージを伝えることが求められます。この章では、賞状のデザインと内容の考え方、そして実際の賞状筆耕の具体例やポイントについて詳しく見ていきましょう。

賞状のデザインと内容の考え方

賞状はその名の通り、受賞者に対する評価や称賛を示す重要な文書です。したがって、デザインは受賞者の栄誉を表現するだけでなく、その価値を高める役割も担います。

レイアウトに関しては、受賞者の名前や賞のタイトルが目立ちやすいように、配置を工夫しましょう。例えば、横書きの場合、受賞者の名前を中央に大きく書き、その上に賞のタイトル、そして日付や授与者の名前を下部に小さく配置するなど、視覚的にバランスの取れたデザインが望ましいです。

内容に関しては、賞状の意義を伝えるための言葉を選ぶことが肝心です。受賞者の業績を称える言葉を具体的に示すことで、受賞者の努力や成果をより一層引き立てることができます。賞状では一般的に「このたびの業績を称え、ここに表彰します」といった文言を用いますが、具体的な内容や業績を記入することで、個別性を持たせることができます。

実際の賞状筆耕の例とポイント

具体的な賞状筆耕の例として、スポーツ大会や学術大会での表彰状を考えてみましょう。例えば、アスリートに対する表彰状の場合、競技名や受賞カテゴリーをしっかりと記載しなければなりません。加えて、受賞者の名字や名前は正確に書き、間違いがないように気を付ける必要があります。

実際の筆耕において大切なポイントは、書く前に必ず下書きや試し書きを行なうことです。これにより、文字の大きさやスペースの配分を確認し、実際の賞状筆耕時に緊張しないようにできます。また、筆を持つ手元が安定するよう意識することも大切です。賞状筆耕は単なる書字作業ではなく、相手への思いを込めた表現という観点からも配慮することが重要です。

以上、賞状のデザインと内容、そして実際の筆耕のポイントについて見てきました。しっかりとした考えを持って書くことで、受賞者にとって特別な日にふさわしい賞状を作成することができるでしょう。