禅と書:無心で書くということ

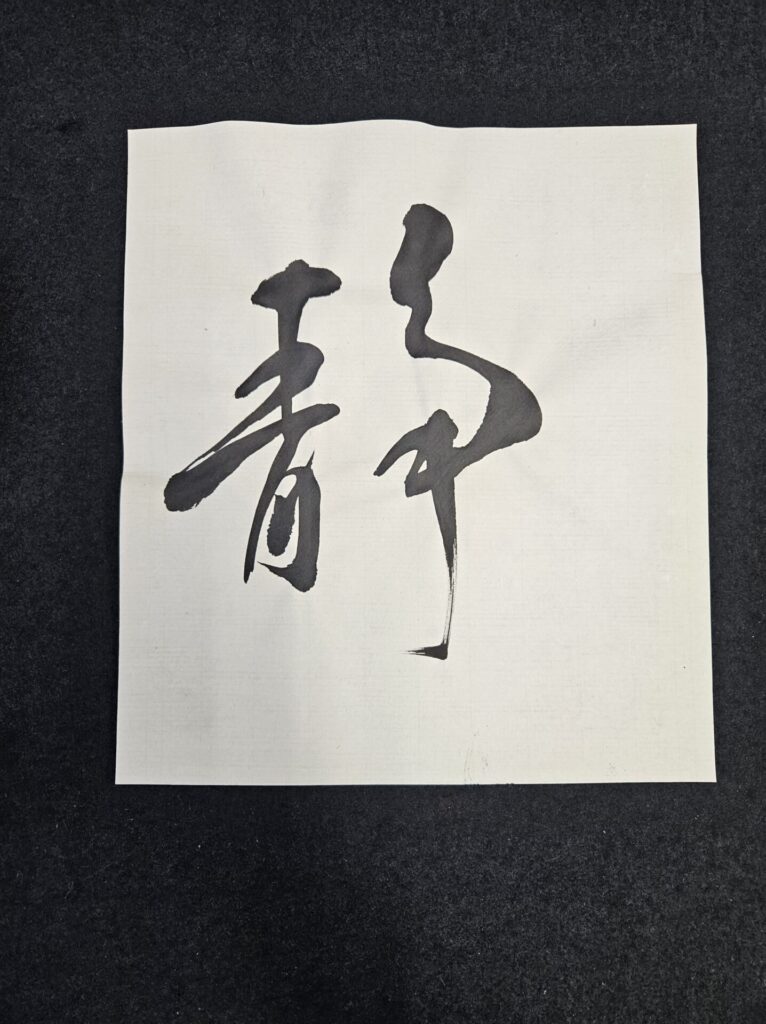

墨をすり、静かに筆をとる。筆を執ると心が静かになる。

紙に筆をおろす。一点一画その瞬間、私たちは「今この一瞬」と深く向き合っています。

禅と書道 一見、異なる世界に見えますが、どちらも“心を整える道”です。

今回は、禅の思想と書道がどう関わり合ってきたのか、そして現代の私たちがその精神から何を学べるのかを綴っていきます。

禅の教えと書道の精神

禅の基本には「今ここにあること(即今・即心)」という考え方があります。

雑念を捨て、目の前の行為に集中すること。これはまさに、書を書くときに私たちが体験することと一致しています。

例えば、筆を紙におろす一瞬。そこにためらいや心の乱れがあると、線はゆがみます。逆に、無心であればあるほど、線には自然な美しさと力が宿るのです。

禅の言葉である「無心(むしん)」とは、感情や思考を無くすというよりも、「とらわれのない心」のこと。

それはまさに、書において理想とされる精神状態です。

禅僧の書に学ぶ

歴史を遡れば、多くの禅僧が書をたしなんできました。

白隠慧鶴(はくいん えかく)、良寛(りょうかん)、道元(どうげん)──彼らの書は、いわゆる「上手い字」ではありません。けれども、見る人の心を打つ強さや、深い静けさをたたえています。

例えば、白隠の書には大胆で力強い線が多く、まるでその人柄や内面のエネルギーがそのまま現れているようです。

良寛の書は、柔らかく穏やかで、読むと心がほっとするようなあたたかさがあります。書の技術や形にとらわれない、心のままに筆を運ぶ──それはまさに、禅の「不立文字(ふりゅうもんじ)」の精神。言葉では伝えきれないものを、文字を通して超えていく。

そうした“心を写す書”が、禅僧たちの筆から生まれてきたのです。

書道と“坐禅”の共通点

実際に、書の稽古をしていて感じることがあります。集中し、筆先の動きにすべての意識を向けていると、ふと時間の感覚がなくなる瞬間があります。これは坐禅ととても似ていて、「ただそこに在る」という感覚に近いものです。また、墨をする時間、紙を前にして呼吸を整える時間も、坐禅の“作法”に似た部分があります。

静けさの中で、内面と向き合いながら一筆を書くという行為。

それ自体が、現代における「動の禅」なのかもしれません。

日常に活かす「禅×書」のすすめ

現代は情報があふれ、常に何かを考え続けている時代。そんな中で、書を通じて心を整える時間を持つことは、私たちにとって大きな意味を持ちます。

・忙しい朝に「一文字」だけ丁寧に書いてみる

・気持ちがざわついたときに墨をすってみる

・好きな禅語を書にして飾ってみる

それだけで、心にほんの少しの「静けさ」が戻ってきます。書とは、まさに“心を写す鏡”であり、心を整える行為そのものなのです。

「書は心なり」と言われます。

どれだけ整った字を書いていても心が乱れていれば、その乱れが筆に表れます。逆に歪んだ文字でも誠実に書かれていれば、その文字は温かく、人を打つ力を持ちます。

「書道」は「道」です。

書の上達だけを見つめるのではなく、「どう生きるか」「どう在るか」

筆を通して問い直す時間を持つのもよいかもしれません。

もじや筆文字教室では

作品を書くだけ、の教室ではありません。

心が「無」になる感覚を分かち合いませんか?

静かにして動ぜず。禅も書も「静」の中に力があります