書道初心者必見!手本の選び方と活用法

書道は日本の伝統文化であり、文字の美しさを追求するための重要な技術ですが、初心者にとってはその入り口が難しく感じられることがあります。この記事では、書道を始めたばかりの方に向けて、手本の選び方や活用法について詳しく解説しています。手本は書道における学びの基盤であり、その選び方ひとつで上達が大きく変わります。目次にある「手本の基礎知識」では、書道手本とは何か、様々な種類と特徴について学ぶことができ、初心者が知っておくべき重要な情報が満載です。さらに、「自分に合った手本の選び方」では、レベルや目的に応じた最適な手本を見つけるためのヒントを提供します。そして「手本を活用するためのテクニック」セクションでは、実践的な練習法や手本を応用する方法を紹介し、技術をしっかりと身につけるためのサポートをします。これを読むことで、あなたの書道の旅がより充実したものになることでしょう。

書道手本の基礎知識

書道は、日本の伝統的な美術表現の一つであり、文字を書く技術やスタイルを学ぶことを目的としています。その中で、手本は非常に重要な役割を果たします。書道手本とは、書道を学ぶために模倣するべき文字や作品の例を示したものです。そのため、手本を通じて正しい筆運びや字体の特徴、さらには書道の表現方法を理解し、練習を重ねることができるのです。

書道手本とは何か

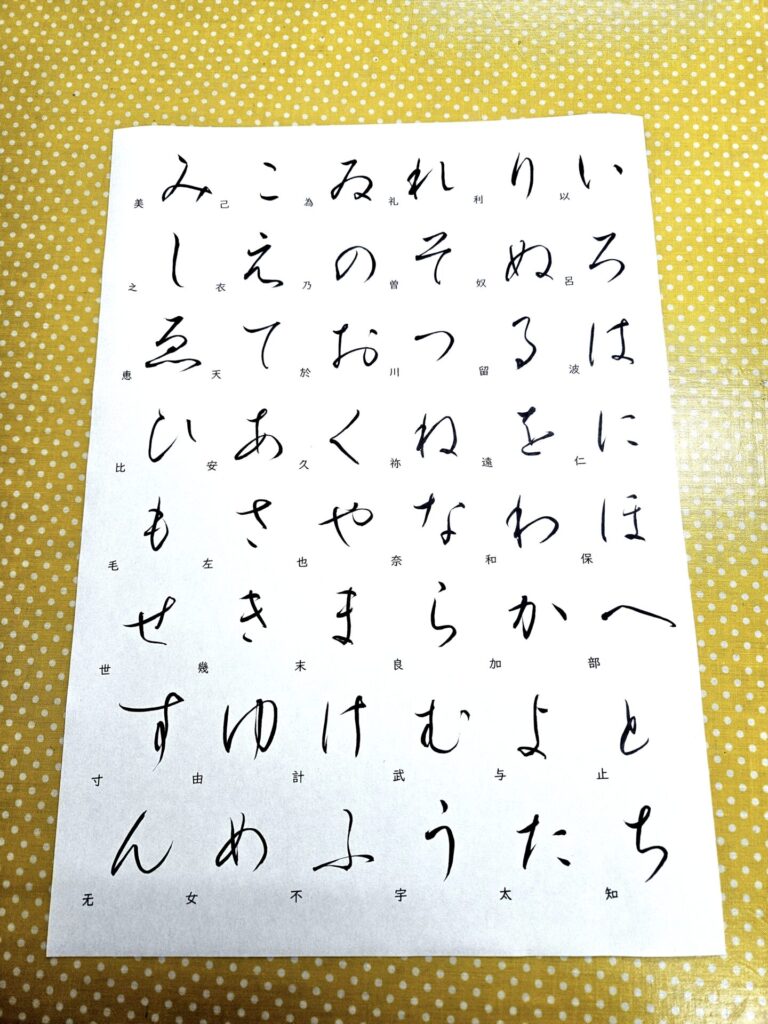

書道手本は、さまざまなスタイルや技法が示された書作品のことを指します。初心者から上級者まで、誰でも自分に合った手本を見つけることができます。手本は基本的に「模倣」を目的としていて、書き手は手本に従いながら、筆の運びや文字の形を学びます。具体的には、筆の持ち方、力の入れ方、角度、筆圧などを理解するための参考として利用されます。また、手本は書道の各流派や時代によって異なるスタイルを示すため、学ぶ際の指針になるのです。

手本の種類と特徴

書道手本には、主にいくつかの種類があります。まず、一番メジャーなものは「楷書」と呼ばれるもので、漢字の基本的な形を学ぶための手本です。楷書は誰でも書きやすい形状をしており、文字のバランスや整った形を理解するために最適です。また、手本の中には中国の有名な書家の作品を模倣する「臨書」があります。『古典』と呼ばれるもので、これらの本は本屋さんでも簡単に手に入ります。

楷書の手本で有名なのは、

・欧陽詢(おうようじゅん)九成宮醴泉銘

・虞世南(ぐせいなん)孔子廟堂碑

・褚遂良(ちょすいりょう)雁塔聖教序

・顔真卿(がんしんけい)

です。これらの一点一画をよく見て、一文字一文字をおろそかにせず、古典作品を模写することが大切です。

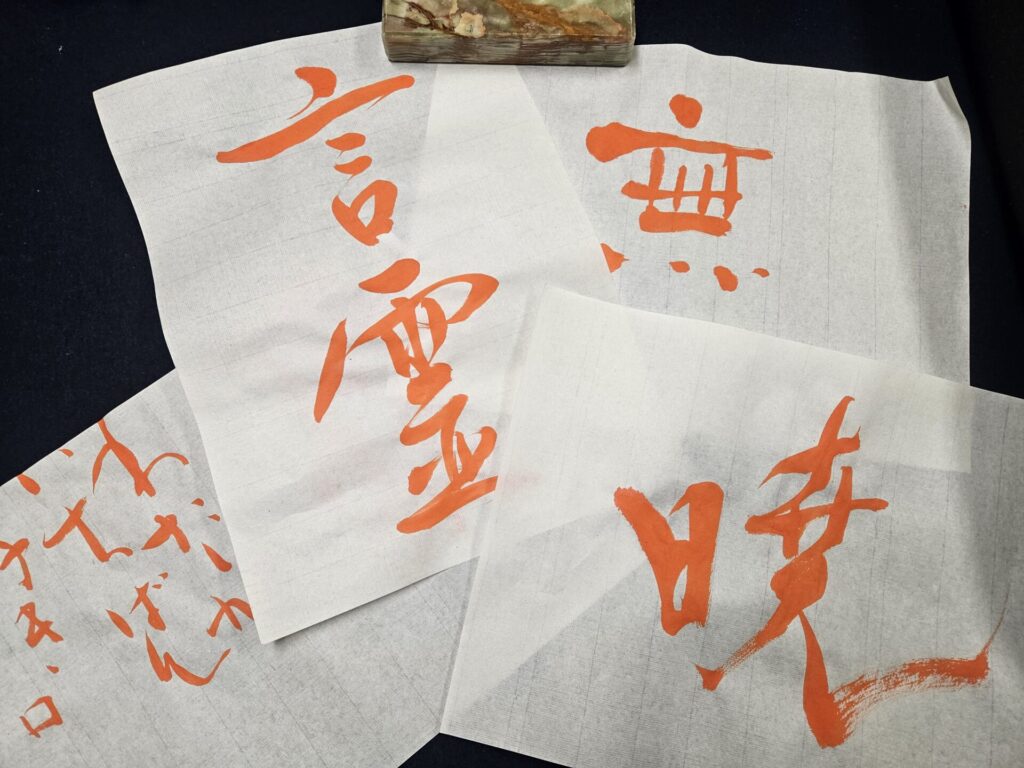

次に「行書」と「草書」があります。行書は楷書よりも少し筆使いが自由になり、流れるような線で構成されることが多いです。この形式は実用的な書き方としても広く用いられています。

行書の手本で有名なのは

・王羲之(おうぎし)蘭亭序

・顔真卿

・空海

草書は文字の形が非常に崩れていて、個々の書き方が大きく影響します。草書は自由に表現することができるため、自己流のアートとして楽しむことも可能です。

・王義之

・智永 真草千字文

この真草とは、楷書「真」と草書「草」が並んで書かれています。

「千字文」とは文字学習のため、千字の漢字が書かれているものです。

まず基本の楷書の手本から取り組み、徐々に行書、草書へと進むことがスムーズな学習につながるでしょう。手本の選び方次第で、自分のスタイルを確立する道が開けるのです。

自分に合った手本の選び方

書道を始めるにあたって、最も重要なのは自分に合った手本を選ぶことです。手本は、技術の習得を助け、書道の技術を向上させるための大切な素材です。しかし、すべての手本が初心者や中級者、上級者に同じように効果を発揮するわけではありません。このセクションでは、レベル別に手本を選ぶ際のポイントと、目的に応じた手本の活用法を詳しく解説していきます。

レベル別の手本選び

書道の学習は、その成長段階によって必要とする手本も変わってきます。まずは初心者に適した手本から紹介します。初めて書道をする場合、基本的な文字や形を学ぶことが中心です。この段階では、基本的な漢字の形や筆使いを示した「初心者向けの手本」を選ぶことが重要です。細かい筆遣いや配置がしっかり表現されている手本を選ぶと良いでしょう。

続いて、中級者になると文字の形や美しさに加え、個性を追求する段階に入ります。中級者向けの手本は、より難易度が高く、さまざまなスタイルの作品が含まれています。この段階では、自分が書きたいスタイルやテーマを意識しながら手本を選ぶことが必要です。さらに、この段階では応用力も求められるため、複数のスタイルを取り入れた手本を選ぶと、さらなる成長が見込まれます。

最後に上級者は、文字の表現力や素材の感情を表現することに挑戦する時期です。上級者向けの手本は、非常に多様なスタイルがあり、時にはそれぞれの作家の特徴や表現技法を学ぶことを目的とします。この段階では、自分の作品にどのように個性を加えるかを考え、様々な手本を参照することが推奨されます。

目的に応じた手本の活用

書道の作品を作成する目的は人それぞれです。イベントや記念日に向けての作品制作、趣味としての作品作成、または競技会に向けた準備など、多様な目的があります。それに応じて手本を選ぶことが、表現力を豊かにし、成果につながります。

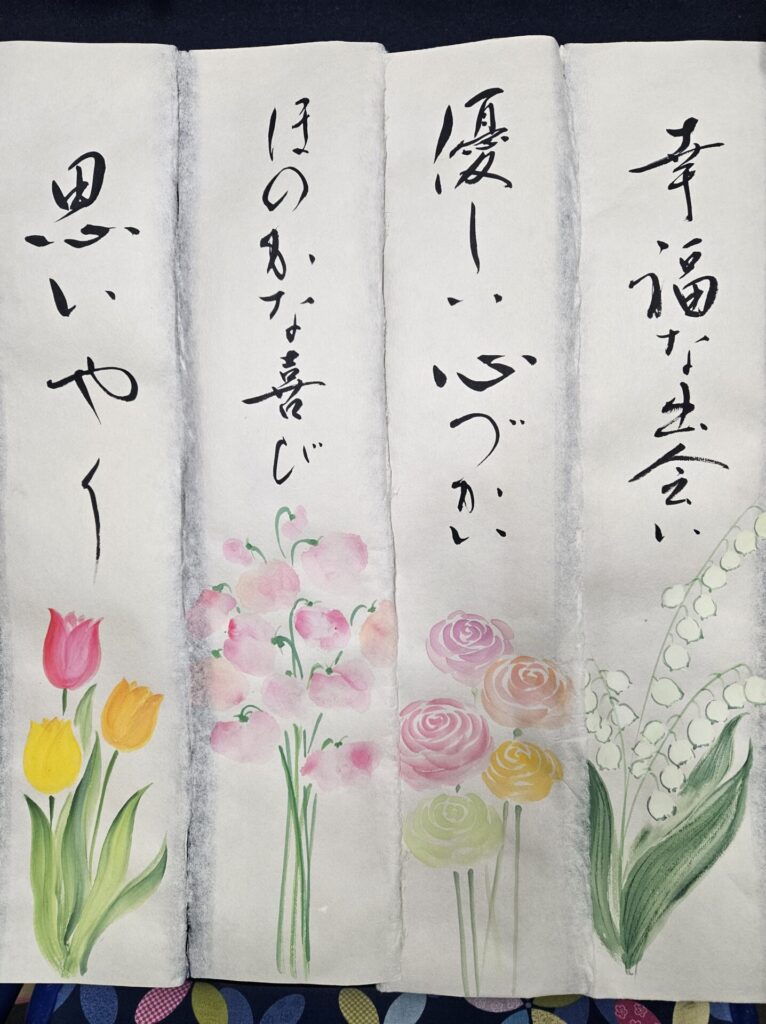

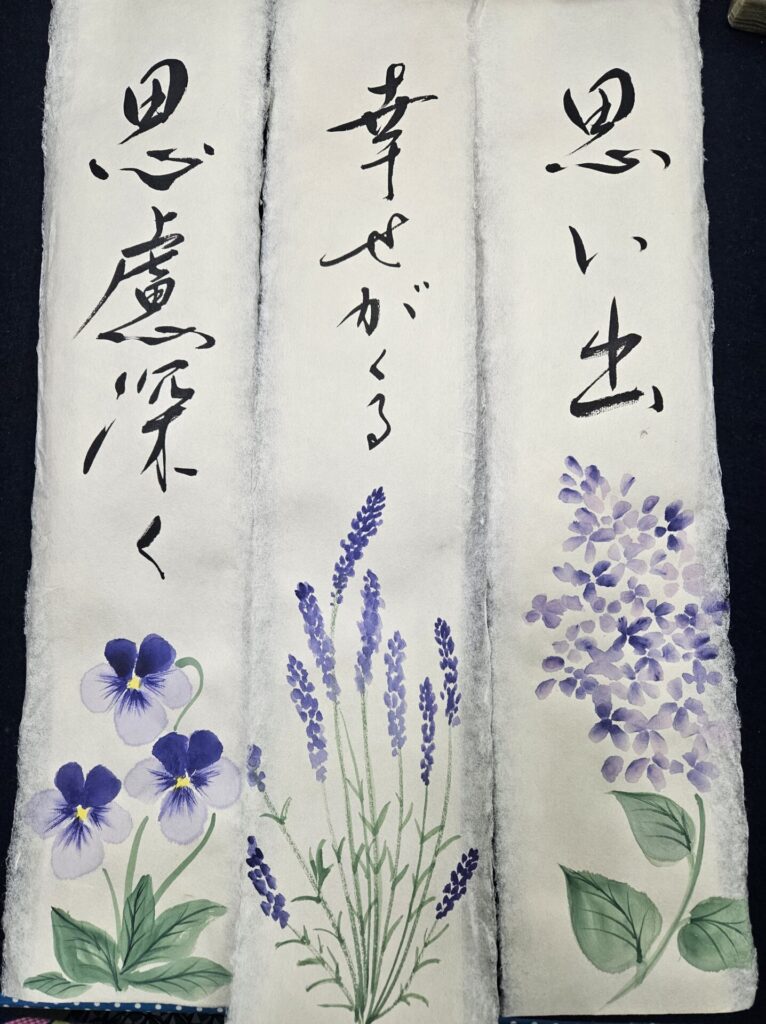

たとえば、ある特別なイベントに向けて書道をする場合、そのイベントのテーマや季節、雰囲気に合った手本を選ぶことが重要です。例えば、祝いの席であれば、華やかさや喜びを表現するような手本を選ぶと良いでしょう。また、特定の作家にインスパイアされた作品を作成したい場合は、その作家の手本を参考にすることが効果的です。

さらに、趣味としての書道では、自分の好きなスタイルや技法を気軽に取り入れることができます。この場合は、自分自身の興味や楽しみを優先して、あまり難しい手本を選ばないことが良い結果を生むことがあります。一方で、競技会を目指す場合は、精度や美しさが問われるため、より厳密な手本を選び、自らの技術を磨くことが求められます。

このように、自分のレベルや目的に応じて手本を選び、活用することが、書道における成長や成功を助ける重要な要素となります。自分に合った手本を見つけ、その助けを借りながら練習を重ねることで、書道の技術を磨き上げていきましょう。

手本を活用するためのテクニック

書道において、手本は重要な役割を果たしますが、単に手本を見て書くだけではなく、その手本を効果的に活用するためのテクニックを身につけることが大切です。このセクションでは、手本を活用するための具体的なテクニックとして、「見ながら書く練習法」と「手本を応用する方法」について詳しく説明します。

見ながら書く練習法

見ながら書く練習法は、書道初心者から上級者まで多くの人が取り入れている練習方法です。この方法の基本は、手本を直接見ながら同じ文字を書いていくことです。まず、手本として用意した文字をじっくり観察し、その特徴や形を理解することが重要です。例えば、行書体や楷書体では、字形や筆使いが異なるため、それをしっかりと把握しましょう。

具体的な練習手順としては、まず手本の横に紙を置き、手本の中の一文字を選びます。その後、手本の文字を何度も目で追い、どのように筆を動かしているのかを考えます。次に、手本の筆遣いを真似ながら自分の紙に書いてみます。この時、手本を目に焼き付けるつもりで何度も反復し、自分の手にその動きを覚え込ませていくことがポイントです。特に、勢いや筆圧、筆の角度に注意を払いながら書くことが、より自然な筆致を形成する助けとなります。

また、書いた後には、自分の字と手本を比べてみて、どの部分が似ていて、どの部分が異なるのかを確認することも重要です。間違った箇所を修正しながら練習することで、次第に上達が感じられるようになります。この「見ながら書く練習法」を通じて、文字を正確に捉える力が養われ、筆使いも自然に身につくでしょう。

手本を応用する方法

手本を応用する方法は、基本的な字形を学習した後により創造的な表現を可能にする手法です。手本に示された文字をそのまま再現するだけではなく、自分自身のスタイルや個性を加えながら独自の作品を生み出すことができるのです。これには、まずある程度の基礎力が必要で、基礎ができた上で手本を自由にアレンジすることが求められます。

応用の方法としては、手本の構造やバランスを理解した上で、少しずつ変化を加えてみることから始めます。例えば、手本の文字の一部を強調したり、アレンジを加えたりして、オリジナルのスタイルを模索していきます。この進行方法は、特に詩や書などでの表現において、独自性を高めるための非常に効果的なテクニックです。

また、手本を見てその発想を根本から変えることも応用にあたります。自分自身がどんな表現をしたいのかを考え、そのためにはどのように手本を使ったら良いかを試行錯誤します。例えば、ある手本を見てその形を元に、新しい文字のデザインを考えたり、異なる筆記具を使ってみたりすることで、さまざまなスタイルが生まれてくるのです。

さらに、他の書道家やアーティストの作品を参考にするのも非常に良い方法です。異なるスタイルやアプローチを観察することで、新しいアイデアや技術を得ることができます。手本や作品を広く参考にし、自分自身の表現を磨いていくことで、書道の楽しさや深みが増していくことでしょう。